カリグラフィーのやり方とは?基本や初心者が気を付けるポイントについて解説!

- 目次

- 1. カリグラフィーを始めるために必要な基本セット

- 1-1. 初心者が揃えるべき3つのアイテム

- 2. 美しい文字を描くための練習のコツ

- 2-1. 文字間のバランスを保つためのテクニック

- 2-2. 大文字と小文字のサイズ調整方法

- 3. 初心者が気を付けたいポイントとアプローチ

- 3-1. カリグラフィーの基本は線を引く練習から

- 3-2. 姿勢を整えることで書きやすさが変わる理由

- 3-3. 定期的な振り返りが上達の鍵

- 4. 効果的な学習のための練習計画

- 4-1. 毎日の練習でスキルを確実に向上させる方法

- 4-2. 初心者に最適なカリグラフィーの書籍の選び方

- 5. 初心者におすすめの学び方の選択肢

- 5-1. 独学でカリグラフィーを学ぶメリットと注意点

- 5-2. 通信講座で効率的に学ぶ方法

- 5-3. スクールで学ぶことで得られる指導の効果

- 6. 【まとめ】

カリグラフィーを始めるために必要な基本セット

カリグラフィーは美しい文字を描くための芸術で、道具選びが作品の仕上がりを大きく左右します。 特に初心者が最初に揃えるべき道具は、シンプルで効果的なものを選ぶことが重要です。 ここでは、カリグラフィーを始めるために必要な基本セットについて解説します。 正しい道具を揃えることで、スムーズに練習を始めることができ、上達が早くなります。

初心者が揃えるべき3つのアイテム

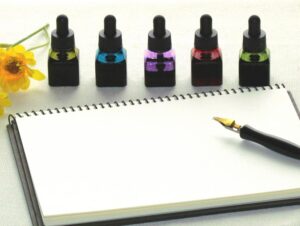

カリグラフィーを始めるにあたって、最初に揃えるべき基本のアイテムは「ペン」「インク」「紙」の3つです。 それぞれのアイテムは書き心地や仕上がりに直接影響を与えるため、適切なものを選ぶことが重要です。 まずは、これらのアイテムについての選び方を詳しく見ていきましょう。

最適なカリグラフィーペンの選び方

カリグラフィーにおけるペンの選び方は、初心者にとって最初の大きなステップです。 ペンは書く際の感覚を決定づけるため、正しいものを選ぶことでスムーズに練習を進められます。 カリグラフィーペンには大きく分けて2つの種類があります。 1つ目はディップペンです。 ディップペンはペン先(ニブ)をインクに浸して使用するもので、線の太さや書き心地を細かく調整できるため、特に伝統的なカリグラフィー書体に適しています。 ペン先は交換可能で、多くの種類があるため、自分の書き方に合ったものを見つけることが可能です。 2つ目はブラッシュペンです。 ブラッシュペンは、筆のように柔らかいペン先で書くもので、力の加減によって線の太さを調整できる特徴があります。 特にモダンカリグラフィーや曲線の多いデザインには適しています。 初めてカリグラフィーを学ぶ際には、手軽に扱えるブラッシュペンが特におすすめです。 どちらを選ぶにせよ、初心者は最初に扱いやすいタイプのペンを選ぶことが大切です。 握りやすさやペン先の柔軟性が合わないと、練習が難しく感じられることがあるため、実際に試してみて感触を確認すると良いでしょう。

カリグラフィーに適したインクの種類

インクはカリグラフィーにおいて非常に重要な役割を果たします。 インクの種類や特性によって、線の滑らかさや発色が大きく変わるため、適切なインクを選ぶことが美しい作品を作るための鍵となります。 カリグラフィーに適したインクには、大きく分けて染料インクと顔料インクの2種類があります。 染料インクは色が鮮やかで、発色が良いため、カラフルな作品を作りたいときに最適です。 また、比較的乾きが早く、初心者でも扱いやすい特徴があります。 一方で、耐水性が低く、長期間保存する作品には不向きな点もあります。 顔料インクは、耐水性が高く、仕上がりが鮮明で長持ちします。 特に黒インクを使用する場合、顔料インクは濃く美しい線を描けるため、伝統的なカリグラフィー作品に最適です。 しかし、乾きが遅いため、インクが乾く前に手で触れてしまうと、にじんでしまうことがあります。 特に大きな作品や長い文章を書く際には注意が必要です。 初心者におすすめなのは、まず染料インクで慣れ、その後作品の目的に応じて顔料インクを試すことです。 また、カリグラフィー専用のインクは文房具店やオンラインショップで簡単に手に入るので、自分のスタイルに合ったものを試してみましょう。

紙選びが作品の質を左右する理由

紙はカリグラフィーの仕上がりを大きく左右する要素の一つです。 適切な紙を選ぶことで、インクのにじみやすさや線の滑らかさが大きく変わり、美しい作品を作りやすくなります。 カリグラフィーに適した紙は、一般的なコピー用紙とは異なり、インクの吸収性や表面の滑らかさにこだわって選ぶ必要があります。 まず、カリグラフィー用の紙は表面が滑らかであることが重要です。 表面が粗い紙だと、ペン先が引っかかり、滑らかに書くことが難しくなります。 また、インクが不均一に吸収されるため、線が途切れたり、かすれたりする原因にもなります。 コットンペーパーやファインペーパーは特にカリグラフィーに適しており、滑らかな書き心地と美しい仕上がりが期待できます。 さらに、紙の厚みも重要です。 薄い紙ではインクが裏に染み出てしまうことがあり、特に両面を使う場合には不向きです。 厚手の紙を選ぶことで、インクの染み込みを防ぎ、裏面に影響を与えないようにできます。特に、120gsm以上の厚みがある紙を選ぶことが理想的です。 紙選びは単にインクが乗るかどうかだけでなく、作品全体のクオリティに関わるため、初心者でもこだわりを持って選びたいポイントです。 いくつかの紙を試し、自分のスタイルに最も合ったものを見つけることが、カリグラフィーを長く楽しむための第一歩です。

美しい文字を描くための練習のコツ

カリグラフィーで美しい文字を描くためには、基本的な技術をしっかりと身につけることが大切です。 特に、文字の間隔やサイズ、角度を均一に保つことは、見栄えの良いカリグラフィー作品を仕上げるために欠かせません。 ここでは、美しい文字を描くための具体的な練習のコツについて詳しく解説します。

文字間のバランスを保つためのテクニック

文字間のバランスは、カリグラフィー作品全体の統一感を作り出す重要な要素です。 文字と文字の間隔が不均一だと、全体の印象が乱れてしまいます。 ここでは、文字間のバランスを保つための具体的なテクニックを紹介します。

均一な文字間隔を維持するための方法

文字間隔を均一に保つためには、まず基本的な「目安」を持つことが大切です。 カリグラフィーの練習時にガイドラインを引くことは、文字の大きさや間隔を一定にするために非常に有効です。 ガイドラインには、文字の高さだけでなく、文字と文字の間隔を示す補助線も含めると良いでしょう。 また、スペーシングのルールを意識することも重要です。 例えば、直線的な文字(I、Lなど)と曲線的な文字(O、Cなど)では、見た目上の間隔が異なります。 直線的な文字同士の場合、間隔を少し広めに取り、曲線的な文字同士の場合は間隔を少し狭くすることで、視覚的に均一な間隔を保つことができます。 これは「視覚的な均一性」を意識した調整であり、実際の距離ではなく、見た目のバランスを取ることが大切です。 もう一つのテクニックは、ペンの幅を基準にする方法です。 ペンの幅を1つの単位とし、その幅を基準に文字間隔を一定に保つことで、均一な間隔を確保しやすくなります。 この方法は、特にゴシック体やイタリック体のような直線的な書体で効果的です。

文字の角度を揃えるコツとは

文字の角度がバラバラだと、作品全体が不安定な印象を与えることがあります。 カリグラフィーでは、文字の角度を統一することで、バランスの取れた美しい仕上がりを実現できます。 まず、文字の角度を揃えるためには、ガイドラインを活用することが有効です。 特にイタリック体や斜めのラインを強調する書体では、45度や52度など、一定の角度を保つ必要があります。 ガイドラインを事前に設定し、それに沿ってペンを動かすことで、文字の傾きが揃いやすくなります。 また、腕全体を使って書くことも、角度を揃えるための重要なポイントです。 手首や指だけで文字を書こうとすると、角度が一定になりにくく、バラつきが生じやすくなります。 腕全体を大きく動かすことで、同じ角度で滑らかに文字を書くことができ、結果的にバランスの取れた文字が完成します。 さらに、練習時には、ゆっくりと書くことが大切です。 急いで書いてしまうと、角度が狂いやすくなります。 最初はスピードを気にせず、丁寧に角度を揃えることを意識して練習することで、少しずつ均一な文字を書けるようになります。

大文字と小文字のサイズ調整方法

大文字と小文字のサイズ感がバラバラだと、カリグラフィー全体の調和が乱れ、視覚的な違和感を生じさせてしまいます。 美しい作品を仕上げるためには、大文字と小文字のバランスを適切に保つことが重要です。 ここでは、大文字と小文字のサイズを調整するための具体的な方法を紹介します。

見栄えの良い文字サイズを保つための練習方法

大文字と小文字のバランスを取るためには、まずガイドラインを正確に引くことが重要です。 ガイドラインを使って、文字の高さをあらかじめ設定し、上限と下限の範囲内で文字を書くことで、統一感のあるサイズを保てます。 特に、カリグラフィー用のグリッド紙を使用すると、各文字の大きさや間隔を正確に揃えられるため、練習が効率的に進みます。 さらに、xハイトを意識することも大切です。 xハイトとは、文字の高さを基準にする考え方で、小文字の「x」や「a」「e」などの文字が、どれくらいの高さに収まるかを基準にするものです。 xハイトを一定に保つことで、小文字の高さを揃え、大文字とのバランスを整えることができます。 特に、小文字の高さがバラつきやすい場合には、この基準をしっかりと意識しながら練習しましょう。 また、反復練習も重要なポイントです。 特に大文字と小文字のバランスを取るためには、繰り返し同じ文字を書き続けることで、手にサイズ感を覚えさせることが必要です。 例えば、1文字ずつ大文字と小文字を交互に書いてみたり、単語単位で書いてみたりするなど、いくつかのパターンを試しながら練習を続けると良いでしょう。 最後に、対比を意識することも美しいカリグラフィーを作るためのコツです。 大文字は、小文字よりも視覚的に際立つ存在です。 そのため、大文字を少し大きめに描くことで、デザイン上のコントラストが生まれ、全体のバランスが取れやすくなります。 ただし、大きすぎると不格好に見えてしまうため、目視で適度なサイズ感を調整しながら練習を進めましょう。 これらのコツを取り入れた練習を繰り返すことで、カリグラフィーにおける文字のサイズ感が安定し、見栄えの良い作品を完成させられます。

初心者が気を付けたいポイントとアプローチ

カリグラフィーの世界に足を踏み入れると、その繊細さや美しさに魅了されます。しかし、初心者にとっては最初の一歩が最も重要です。 正しいアプローチを取ることで、効率的に上達し、美しい作品を作り上げることが可能です。 ここでは、初心者が特に気をつけたいポイントと、それを実践するための具体的なアプローチを紹介します。

カリグラフィーの基本は線を引く練習から

カリグラフィーにおいて、最も基本的で重要なスキルは「線を引く」ことです。 美しい文字を描くには、安定した線を引く技術が不可欠です。 初心者がいきなり複雑な文字に挑戦するよりも、まずは線を引く練習を行うことが上達への近道です。

初心者が最初に取り組むべき線引きの練習

最初に取り組むべき練習は、縦線と横線を安定して引けるようになることです。 カリグラフィーでは、文字はほぼすべてこの基本的な線の組み合わせで構成されています。 縦線はペンを紙に対して一定の圧力で動かし、まっすぐに描く練習をしましょう。 一方、横線は力の入れ方を調整しながら、より軽やかに描くことがポイントです。 また、斜めの線も重要です。 特に、イタリック体や流れるような文字では、斜めの線が多用されます。 この線を美しく描くためには、手首だけでなく腕全体を使って線を引く練習が必要です。 これにより、筆跡が滑らかになり、一定の角度を保ったまま書けるようになります。 さらに、力の加減にも注意しましょう。 ペンを持つ手にかかる力が強すぎると、線が太くなったりインクがにじんだりします。 逆に力が弱すぎると、線がかすれてしまうことがあります。 初めのうちは、ペンを軽く握り、自然な力で書く練習を繰り返すことが大切です。 こうした基本的な線を引く練習は、毎日少しずつでも続けることで、徐々に手に感覚が馴染み、安定した線を描けるようになります。

姿勢を整えることで書きやすさが変わる理由

カリグラフィーで美しく文字を描くためには、書く際の姿勢が大きく影響します。 正しい姿勢を保つことで、手や腕が自由に動きやすくなり、ペンの動きが滑らかになるからです。 間違った姿勢で書くと、手首や腕に無駄な力が入り、思うように筆跡が整わなくなることがあります。

正しい姿勢で書くためのポイント

カリグラフィーを書くときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして座ることです。 猫背や前かがみにならないように意識することで、肩や腕に余計な負担がかからず、手の動きがスムーズになります。 また、椅子に深く座り、足を床にしっかりとつけることで、体のバランスが安定し、書きやすくなります。 次に、ペンの持ち方にも注意が必要です。 ペンは軽く握り、手首や指先だけで動かさないようにしましょう。 特に、ペンを過度に力強く握ると、手首や指に緊張が生じ、筆跡が不安定になります。 腕全体を使って滑らかな動きで文字を書くように意識しましょう。 また、紙の角度も重要です。紙をまっすぐに置くのではなく、自分の書きやすい角度に調整することで、自然なペンの動きを促せます。 特にイタリック体などの斜めの線を多用する書体では、紙を少し傾けると書きやすくなります。 最後に、照明の位置にも気を配りましょう。書く手元がしっかりと見えるように、明るい照明を使うことが大切です。 適切な照明の下で書くことで、目の疲れを防ぎ、長時間集中して練習できるようになります。

定期的な振り返りが上達の鍵

カリグラフィーは、練習を積み重ねることで確実に上達しますが、ただ練習を続けるだけでは効率的な上達は期待できません。 定期的に自分の作品を振り返り、改善点を見つけることで、着実にスキルを向上させられます。 自己評価とフィードバックは、カリグラフィーを学ぶ上で非常に重要なステップです。

自分の成長を確認する方法

成長を確認するためには、まず自分の作品を保存することが大切です。 定期的に書いた作品を残しておき、数週間や数ヶ月後に見返してみると、自分の進歩を客観的に評価できます。 上達している部分や、逆に改善が必要な部分がはっきりと見えてくるでしょう。 自分の変化を確認することで、モチベーションも高まります。 もう一つの方法は、具体的な目標を設定することです。 例えば、「この1ヶ月で大文字のバランスを整える」や「文字の間隔を均一に保つ」など、達成可能な目標を立て、その進捗を定期的に振り返ることが重要です。 目標を持つことで、練習の方向性が明確になり、効率的な上達が期待できます。 さらに、フィードバックを受けることも効果的です。 自分では気づかないミスや改善点を、他人から指摘してもらうことで、新しい視点が得られます。 友人や家族に自分の作品を見てもらったり、カリグラフィーのオンラインコミュニティに参加してフィードバックをもらったりすると良いでしょう。 プロの指導者からアドバイスを受けることも、上達の近道です。 最後に、小さな成功体験を積み重ねることも大切です。 完璧を目指すのではなく、小さな目標を達成するごとに自分を褒めてあげることで、練習が楽しくなり、継続のモチベーションが保たれます。 これらの方法を取り入れることで、初心者でも着実にカリグラフィーのスキルを向上させられます。 定期的な振り返りを通じて、自分の成長を実感しながら、楽しく練習を続けていきましょう。

効果的な学習のための練習計画

カリグラフィーの技術を習得するには、継続的で効果的な練習が不可欠です。 計画的な練習を通じて、文字の美しさやバランス、スムーズな筆運びを習得できます。 ここでは、カリグラフィー初心者が確実にスキルを向上させるための練習計画と、適切な学習方法について詳しく解説します。

毎日の練習でスキルを確実に向上させる方法

カリグラフィーを習得するためには、毎日の練習が鍵となります。 しかし、ただ漠然と練習を続けるだけではなく、効果的に取り組むためのポイントを押さえることが重要です。 ここでは、日々の練習を最大限に活かすための具体的な方法を見ていきます。

練習の質を高めるために意識すべきこと

練習の質を高めるために意識すべきことは、以下の通りです。 短時間でも集中する カリグラフィーの練習は、長時間行うことよりも、集中して取り組むことが重要です。 毎日10分から15分程度でも、質の高い練習を続けることで、スキルは確実に向上します。 短時間であっても、正しい姿勢でペンを持ち、筆圧や角度に意識を向けながら、丁寧に文字を描くようにしましょう。 目標を設定する 練習に目標を持つことも効果的です。 「今週は文字の角度を揃える」「今月は特定の書体を習得する」など、具体的な目標を立てることで、練習に集中しやすくなります。 目標達成が見えると達成感も得られ、モチベーションを保つのにも役立ちます。 反復練習を行う カリグラフィーは繊細な手の動きや力加減が要求されるため、反復練習が欠かせません。 特に、縦線や横線、曲線などの基本的なストロークを何度も練習することで、手の感覚が自然に覚え込み、安定した文字を描けるようになります。 練習内容を記録する 自分の進捗を確認するために、練習内容や成果を記録することをおすすめします。 日々の練習で書いた文字や作品を保存しておき、定期的に見返すことで、成長を実感できます。 また、どの部分が上達しているのか、どこに改善が必要なのかも把握しやすくなります。 このように、毎日の練習でスキルを確実に向上させるには、短時間でも集中し、目標を持って取り組むことが重要です。 また、反復練習を行いながら、定期的に自分の成長を振り返ることで、より効果的な学習が可能になります。

初心者に最適なカリグラフィーの書籍の選び方

カリグラフィーを効果的に学ぶためには、適切な書籍を選ぶことも非常に重要です。 特に初心者にとって、分かりやすい解説と実践的な練習がセットになっている書籍は、学習をスムーズに進めるための強力なツールとなります。 ここでは、初心者がどのようなカリグラフィーの本を選べばよいのか、そのポイントを見ていきます。

テキストと練習問題が分かれている本を選ぶメリット

テキストと練習問題が分かれている本を選ぶメリットは、以下の通りです。 理論と実践のバランスが取れる テキストと練習問題が分かれている本を選ぶことで、カリグラフィーの理論的な部分と実践的な部分の両方をバランスよく学ぶことができます。 理論を学んだあとすぐに練習問題に取り組むことで、得た知識をすぐに活用でき、理解が深まります。 体系的に学べる テキストと練習が分かれている本は、学習の進め方が体系的であることが多いです。 段階を追ってスキルを磨けるため、基礎から応用まで無理なくステップアップしていけます。 最初は基本的な線の引き方から始め、徐々に文字の書き方やバランスを学ぶことができるため、挫折しにくくなります。 進捗が確認しやすい 練習問題があると、自分の進捗を確認しやすくなります。 書籍の中で提示された課題に取り組むことで、どの程度の理解が進んでいるのか、どの部分に改善が必要なのかが明確になります。 また、課題をこなすことで達成感を得られ、学習を進めるモチベーションも維持しやすくなります。 フィードバックが得られやすい 自習書でありながら、テキストと練習が分かれている形式の本は、自己フィードバックがしやすい点も魅力です。 テキストに書かれた理論を基に自分の練習結果を振り返り、どこに改善が必要なのかを判断できます。 これにより、次の練習でどの部分に重点を置くべきかが明確になります。 繰り返し学べる 練習問題が多い本は、繰り返し学べるメリットもあります。 カリグラフィーのスキルは繰り返しの練習で磨かれるため、同じ課題に何度も挑戦することで、徐々に技術が向上します。 初心者は、まずはテキストで基本を学び、それを練習問題で実践しながら着実にステップアップすることが理想的です。 このように、テキストと練習問題が分かれているカリグラフィーの書籍は、学びの幅を広げ、理解を深めるための強力なツールです。 初心者にとっては、理論と実践をバランスよく学びながら、自分のペースでスキルを磨いていけるでしょう。

初心者におすすめの学び方の選択肢

カリグラフィーは、美しい文字を描く技術であり、多くの人がその魅力に惹かれます。 初心者がカリグラフィーを学ぶ際には、いくつかの学び方があります。 独学での自己流アプローチ、通信講座を活用した効率的な学習、そしてスクールでの直接指導など、それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあります。 ここでは、初心者が自分に合った方法でカリグラフィーを学ぶための選択肢を詳しく見ていきましょう。

独学でカリグラフィーを学ぶメリットと注意点

独学は、自由な時間に自分のペースで学べるという魅力があります。 また、コストを抑えながら学習できる点も独学のメリットです。 特にカリグラフィーは、多くの参考書やオンラインチュートリアルが豊富に存在するため、独学でも十分にスキルを習得することが可能です。 しかし、独学には独自の課題もあります。

独学を成功させるためのステップ

独学を成功させるためのステップは、以下の通りです。 基礎から始める カリグラフィーを独学で学ぶ際、まずは基礎からスタートすることが重要です。 基本的な線の引き方や、文字の形状、ペンの持ち方から始めることで、後々のスムーズな進歩につながります。 最初はシンプルな書体や、手書きの基本動作をしっかり身につけることが大切です。 自己フィードバックを習慣化する 独学では、指導者がいないため、自分で書いた文字を客観的に評価する能力が必要です。 練習した作品を見返し、文字のバランスやラインの美しさを確認することで、自己改善が可能になります。 また、他の作品と自分のものを比較することも上達の手助けとなります。 オンラインリソースを活用する インターネット上には多くの無料チュートリアルや、動画での実演解説があります。 これらを活用して視覚的に学ぶことで、独学の効率が向上します。 また、SNSやカリグラフィーに関するオンラインコミュニティに参加することで、他の学習者やプロのフィードバックを得ることもできます。 継続的な練習 カリグラフィーの上達には、繰り返しの練習が不可欠です。 独学では、自己管理が難しいこともあるため、日々少しずつでも練習を続ける習慣をつけましょう。 定期的に練習することで、手の動きが洗練され、技術が徐々に向上していきます。 独学は時間と場所を選ばず、コストも抑えられる一方で、自己管理や自己評価のスキルが必要です。 これらのステップを実践することで、独学でもしっかりとしたカリグラフィーの基礎を身につけることが可能です。

通信講座で効率的に学ぶ方法

通信講座は、自宅にいながら体系的にカリグラフィーを学べる効率的な方法です。 教材やビデオレッスンを使い、プロの指導を受けられるため、独学では難しい部分もカバーできます。 また、自分のペースで進められるため、仕事や家庭の都合に合わせて柔軟に学習できるのが魅力です。

通信講座のメリットとデメリット

通信講座のメリットとデメリットは、以下の通りです。 【メリット】 体系的な学習 通信講座では、カリグラフィーの基本から応用までを順序立てて学べるカリキュラムが用意されていることが多いです。 これにより、スムーズに技術を習得でき、重要なポイントを見逃すことなく進められます。 プロのフィードバック 一部の通信講座では、課題提出後にプロからのフィードバックを受けられます。 独学では得られないこのフィードバックにより、自分の弱点を客観的に知り、具体的な改善方法を学べます。 時間の自由度 通信講座はオンライン形式が主流であり、好きな時間に学べる点も魅力です。 仕事や家庭のスケジュールに合わせて、自分のペースで進められるため、無理なく続けられます。 【デメリット】 費用がかかる 通信講座は、独学に比べて費用がかかる場合があります。 受講料や教材費が必要になるため、事前に予算を確認してから選ぶことが大切です。 直接指導がない 通信講座ではビデオや教材が中心となるため、直接の指導を受けることが難しい点がデメリットです。 質問があっても、すぐに解決できないことがあるため、自分で解決策を見つける力も必要です。 通信講座は、基礎をしっかり学びたい初心者に最適ですが、費用や即時の対応が難しいことがある点も踏まえて、自分に合ったコースを選ぶことが重要です。

スクールで学ぶことで得られる指導の効果

カリグラフィーのスクールに通うことは、プロの指導を直接受けられるため、最も効果的な学習方法の一つです。 特に、初心者がカリグラフィーの基礎を正しく習得するには、プロからのリアルタイムの指導が大きな助けになります。 ここでは、スクールで学ぶことで得られるメリットを紹介します。

直接指導による上達のスピード

リアルタイムのフィードバック スクールでは、インストラクターがその場で指導を行うため、間違いにすぐ気付くことができ、修正も即座に行えます。 特にカリグラフィーのような繊細な技術を習得する際には、リアルタイムのフィードバックが非常に重要です。 正しいペンの持ち方や、筆圧の調整など、細かい技術をすぐに習得できるでしょう。 仲間との交流でモチベーションを維持 スクールでは、同じ目的を持つ仲間と一緒に学ぶことができるため、モチベーションの維持がしやすくなります。 グループで学ぶことで、お互いに刺激を受け、学びの質も高まります。 他の人の作品を見ることで、新たなアイデアやインスピレーションを得られることもあります。 実際に道具を試せる機会 カリグラフィーは、ペンやインク、紙など、道具選びが非常に重要です。 スクールでは、さまざまな道具を実際に試しながら、自分に合ったものを見つけられます。 インストラクターからのアドバイスも受けられるため、道具選びに迷うことが少なくなります。 短期間での上達が可能 プロの指導を受けることで、独学や通信講座に比べて短期間で上達する可能性が高くなります。 特に、特定の技術を早く身に付けたい場合や、プロとしてカリグラフィーを使いたい場合には、スクールでの学びが最適です。 スクールで学ぶことは、直接指導によるメリットが多く、確実に技術を習得したい初心者にとって非常に効果的です。 また、仲間との学びを通じて、カリグラフィーの世界をより深く楽しめるでしょう。

まとめ

カリグラフィーを始める際には、適切な道具選びが重要です。 初心者は「ペン」「インク」「紙」の3つの基本アイテムを揃えることからスタートします。 ペンにはディップペンやブラッシュペンがあり、使用目的や好みに応じて選ぶことができます。 また、インクには速乾性の染料インクや耐水性に優れた顔料インクがあり、目的に合わせた選択が必要です。 さらに、適切な紙を使うことで、作品の仕上がりや美しさが向上します。

- 日本デザインプランナー協会編集部

-

デザイン業界の発展と専門職の地位向上を目的とした団体である日本デザインプランナー協会(JDP)編集部が運営するコラムです。

インテリアデザイン資格であるインテリアデザイナーや空間ディスプレイデザイナー®、インテリアアドバイザー、ハンドメイド・クラフトデザインの資格のハンドメイドマイスター®、ニードルフェルトデザイナー®、キャンドルデザイナーやレジンアートデザイナー、ビーズアクセサリーデザイナーや趣味の資格であるフラワーアレンジメントデザイナー、盆栽士®などを資格認定しています。

関連するコラム記事

-

カリグラフィーは、ただの「文字」を超えた芸術的な表現方法です。 その優雅な曲線やダイナミックなラインは、文字に感情や美しさを吹き込み、私たちに特別な印象を与えます。 歴史的には、宗教的な書...

-

カリグラフィーは、道具選びが作品の仕上がりを大きく左右する芸術です。 美しい文字を描くためには、適切なペンやインク、紙を使いこなすことが重要です。 初心者の方でも、基本的な道具を正しく選ぶ...

-

カリグラフィーの世界にはさまざまな書体が存在し、それぞれが独自の魅力を持っています。 当記事では、カリグラフィー初心者や経験者に向けて、代表的な書体の特徴やその選び方、練習方法を詳しく解説します...

-

カリグラフィーは、感謝の気持ちを伝える際に特別な深みと美しさを加える手段です。 日常のさりげない感謝から、大切な人への特別なメッセージまで、手書きのカリグラフィーで表現された文字は、受け取る側の...

-

カリグラフィーは、単なる文字を超えて、特別な思いを美しく表現する芸術です。 特にお祝いのシーンでは、カリグラフィーを使ったメッセージが、贈る人と受け取る人の心を深く結びつけます。 結婚式や...

-

カリグラフィーを独学で学ぶことは、多くの人にとって手軽で魅力的な選択肢です。 自分のペースで学びながら、文字を美しく描く技術を身につけられますが、その道のりにはメリットだけでなく、課題も伴います...

-

カリグラフィーは、誰にでも楽しめる美しい文字を描くアートですが、左利きの方にとっては特有の課題が伴います。 右利き用にデザインされた道具や技法が一般的なため、左手で書くことに苦労することが多いの...

-

カリグラフィーはその芸術性と創造性が魅力ですが、初心者にとっては難しく感じることも多いでしょう。 特に、適切な道具選びや基本的なテクニックを理解することが重要です。 道具が揃えば、練習はよ...

-

文字を華やかに美しく見せることができるカリグラフィー。そんな美しい飾り文字を、自分の手で書けるようになりたいと思いませんか?カリグラフィーにはいろいろな書体がありますが、初心者は...